『短歌研究』(23年5月号)掲載

1-1

近年、年賀状もプリントアウトによるものが増えましたが、親しいひとには、一言であっても手書きのメッセージを添えるものです。

手書きの文字にはぬくもりがあると一般に言われます。

ではそのぬくもりとは何か。

それは書かれた文字が、書いた当人の身体と連続しているということに由来しているのではないかと思います。

ひどく大げさな話をするなら、手書きの文字には、広い宇宙の無限の時間の中で、他の誰でもないそのひとが、他のどの時間でもないその瞬間に、紙に向かって筆を動かしたその動きのひとつひとつが、そのひとの息遣いが筆致に与えた影響や、長い年月が形成したそのひとだけの癖や特徴が、刻印されているのですから。

手書きの文字というのは、ある意味書いた当人の身体の延長であり、まさしく身体の一部と言えるのではないかと思います。

1-2

歌会などで短歌の評を聞いていて面白いのが、書かれた作品と書いた作者というものが、多くの場合結びつけて語られることです。

作中のわれが作者本人である、というのは短歌の世界では、まるで特殊な見方ではありません。「作中主体」などの語を用いて、われと作者をいったんは切り離して考える評者も、「作者の意図」というように、そのテクストの中に作者の痕跡を読み取ろうとします。

短歌の読み手というのは、歌と向き合いながらも、ほんとうは歌自身を見ているのではない。そのまなざしは言葉の彼方にいる作者自身に向けられているようです。

つまり短歌読者は、短歌を読んでいるようで、その実、作者を読んでいるのです。

もちろん、その姿勢の徹底化や形骸化によって、「作者の分析」という方向に流れてしまっては、テクスト本来の味わいを損なう無味乾燥でつまらない評になるのですが。

1-3

もしも読者が短歌作品を通して作者にアクセスするプロセスを、「短歌を読む」というのであれば、「手書き」という手法は、そのアクセスを補助する役目を持ち、またより深い部分へのアクセスを可能とするものでしょう。

なぜなら手書き文字は書き手の身体そのものなのですから、活字よりも作者が歌に込めた感情を、強く表すことができるでしょう。

実際、古典和歌の時代においては、筆遣いの良し悪しも、歌の評価の一つであったという話を聞きます。

2-1

という意見が一つにはあると思うのですが、別の見方もできるのではないでしょうか。

そもそも、短歌はなぜ57577の31音なのか。

有識な方はその歴史的由来をご存知なのでしょうが、私は寡聞にして知りません。

けれど、それが表現の制約である、ということは確かでしょう。制約であることがすべてでないにしても、少なくとも一面的には制約であるはずです。

2-2

「短歌」というものと、「人生」というもの、あるいは「生きる」ということは、非常に強い親和性を持っているように思います。

青春の歌、愛の歌、家族の歌、結婚の歌、出産の歌、老いの歌、死別の歌、短歌は、人生における様々なシーンを切り取ります。喜びを、悲しみを、怒りを、折々の感情を、時には呪詛の叫びを、諸行無常に過ぎてゆくものを、いつまでも活き活きと封じ込めてその輝きを保ちます。

ひとが生きるということは、関係の中で、社会の中で生きることであり、それは短歌の歴史の始まりから現代まで同じでしょう(縄文時代にさえ社会はあったわけですし)。

全き個として生まれたひとは、成長していくにつれ、徐々に社会化されていきます。

躾を受け、人間関係を学び、それは生きる上で武器とも防具ともなりますが、同時に枷――制約ともなることでしょう。

全くの自由とは、全く野生とは社会を前提とする限りにおいて不可能なものであり、いかに自由な生き方をするにせよ、根底には制約があります(その代表的なものが法です)。

これは直感的な意見に過ぎませんが、短歌における定型の制約は、人生における社会化の制約と似ているのではないでしょうか。

短歌の定型の制約は、すなわち人生における諸々の制約の隠喩である、ということです。

2-3

社会というのは標準化をひとに迫ります。

年齢がいくつであるとか、男であるか女であるかというようなことで、あるべき在り方をあらかじめ決定づけ、カテゴライズやキャラクタライズを行い、社会的立場に応じてペルソナを被ることを余儀なくし、また常識という暗黙知や慣習によってひとを縛ります。

それが良いことは悪いことかは別として、事実、ひとは社会による標準化、画一化、無個性化のベクトルに絶えず晒されて生きています。

それをコンクリートの地面とするならば、ひとの中の揺るぎない個、個性といったものは、そこを突き破って生えてくる草の芽にたとえられることでしょう(どこかで見たようなたとえで申し訳ありませんが)。

草のひとつも生えないような場所だからこそ、その芽生えの勇姿が感動的なのであり、短歌も、31音という制約された文字数、しかも映像や音に一切頼らない、ただ文字だけによって、「私性」というものを立ち上げるからこそ、読者の心を動かすのではないでしょうか。

2-4

もしも短歌の表現内容を「私性」というタームで語るなら、表現を内包する短歌形式それ自体は、「公性」とでもいうような語で語られるべきでしょう。

明朝体の活字は、手書きの文字よりもより強い「公性」を持つ。

だからこそ、書かれた歌自身の「私性」が際立つ。

謝りに行った私を責めるよにダシャンと閉まる団地の扉 小椋庵月

穂村弘が見出したダとガの間。

「ガシャン」という慣用表現から、たった一文字を変えることで生起するリアリティ。

穂村さんはそれを、「生の一回性のかけがえなさ」というタームで語ったわけですが、それは裏を返せば、他に目立って特異な部分がなかったからこそ、その部分の特異さに目が行くように歌が作られていたからこそ、醸成されたものでしょう。

短歌の手書きは、現代においては、それ自体が特異性を帯びてしまいかねません。効果的に使わなければ、歌本来の持っている力を削ぐことになりかねない、という風に考えてみることだってできるでしょう。

ではまた次回。

資料

- 穂村弘『短歌の友人』2007,河出書房新社.

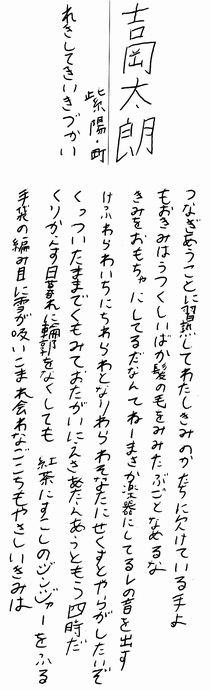

- 吉岡太朗「れきしてきいきづかい」『短歌研究』5月号,2011, 短歌研究社