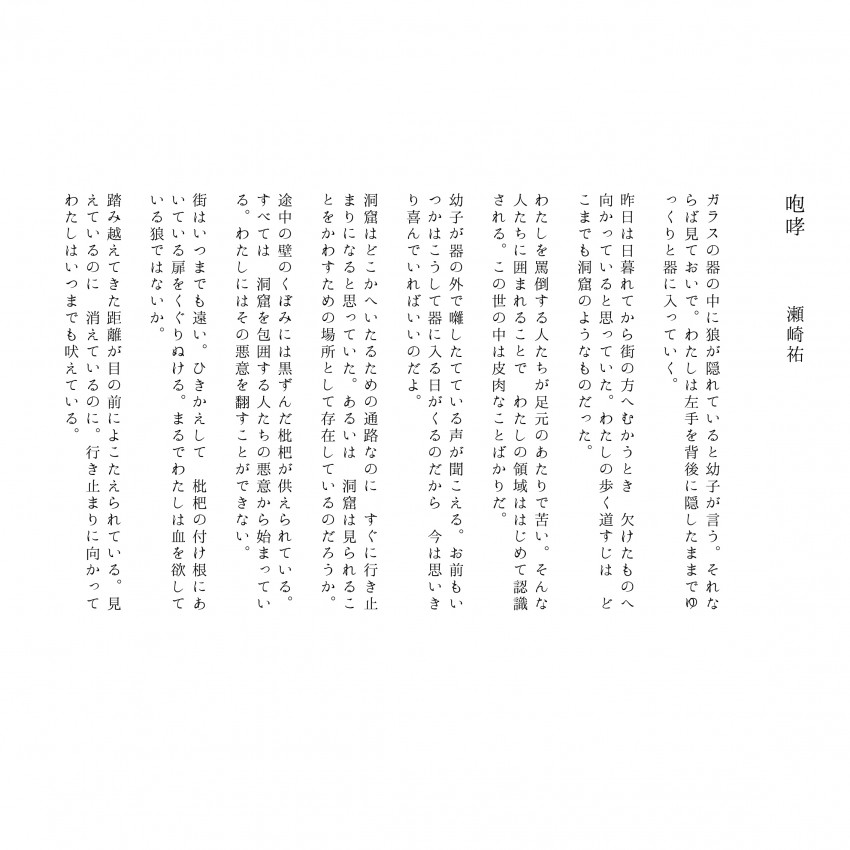

咆哮 瀬崎祐

ガラスの器の中に狼が隠れていると幼子が言う。それな

らば見ておいで。わたしは左手を背後に隠したままでゆ

っくりと器に入っていく。

昨日は日暮れてから街の方へむかうとき 欠けたものへ

向かっていると思っていた。わたしの歩く道すじは ど

こまでも洞窟のようなものだった。

わたしを罵倒する人たちが足元のあたりで苦い。そんな

人たちに囲まれることで わたしの領域ははじめて認識

される。この世の中は皮肉なことばかりだ。

幼子が器の外で囃したてている声が聞こえる。お前もい

つかはこうして器に入る日がくるのだから 今は思いき

り喜んでいればいいのだよ。

洞窟はどこかへいたるための通路なのに すぐに行き止

まりになると思っていた。あるいは 洞窟は見られるこ

とをかわすための場所として存在しているのだろうか。

途中の壁のくぼみには黒ずんだ枇杷が供えられている。

すべては 洞窟を包囲する人たちの悪意から始まってい

る。わたしにはその悪意を翻すことができない。

街はいつまでも遠い。ひきかえして 枇杷の付け根にあ

いている扉をくぐりぬける。まるでわたしは血を欲して

いる狼ではないか。

踏み越えてきた距離が目の前によこたえられている。見

えているのに 消えているのに。行き止まりに向かって

わたしはいつまでも吠えている。