鳥のソネット 夏嶋真子

寝間着から寝間着へと着替える。代わり映えのしない病室の日常は、白い壁を折り目にして昨日と今日がシンメトリーに重なる。

(指たちよ、ささやかなやさしい革命を。)

いつもは上から留めるボタンを下から留める、ボタンを掛け違えたというわけでもないのに、それは確かに効力を発揮した。途端、やわらかだった二重ガーゼのミントグリーンの寝間着はチェックのラインに沿って重力を持ったように撓む。意識のうちにも無意識のうちにも、対称的な日常はほんの少しやぶれて捲れ上がった。肩のまるみを覆う布が綿花だったころを思う。昨日は思いつきもしなかったことだ。わたしはこのまま眠らずにまつ毛に絡まっている睡魔を病室という大きな水槽に飼うことにした。

(目を閉じるだけでいい)

水を溜めるためにわたしはこの部屋に居ながらにして部屋を出る。

雨が降っている。雨が降っている場所はもれなく過去だ。踝までを水に浸してわたしはわたしの昨日をまねる。

(いけない、すべてを過去で語りなさい。)

時計の針のように首を傾け点滴を吊り下げたイルリガートル台を押し、窓辺へと近づくと空は肺まで青かった。ならばこの部屋に雨を降らしているのは誰なのだろう?

窓をゆく鳥、その母鳥を記憶ではない過去に探す。目を見開いた亡骸が翼を広げて心を過る。わたしはくちなしの花びらで瞼をつくってやろうとして寝台の横のワゴンの抽斗を開けた。

色とりどりの付箋をひらひらと羽のように弄べば、雷鳴という夏の裂け目。夕立の向こうに立つ人と目があう。一瞬の邂逅。残された影はほどけて文字は記号のように、雨は花のように降ってわたしを濡らすのに、辞書は乾いたままで開かれる。一か所、付箋ではなく几帳面な折り癖がつけられているが、文字のような記号を読むことができず、砂のように記号を掬いあげて撒く。雨が文字を押し流しあるべき場所へと返してくれる。

(その頃、隣室で、母と呼ばれる人たちは林檎を剥いていた。産声があがるたび、新しい林檎が剥かれ、りんごに絡まる文字は綺麗にほどかれて紐になり名前として新しく結ばれる。)

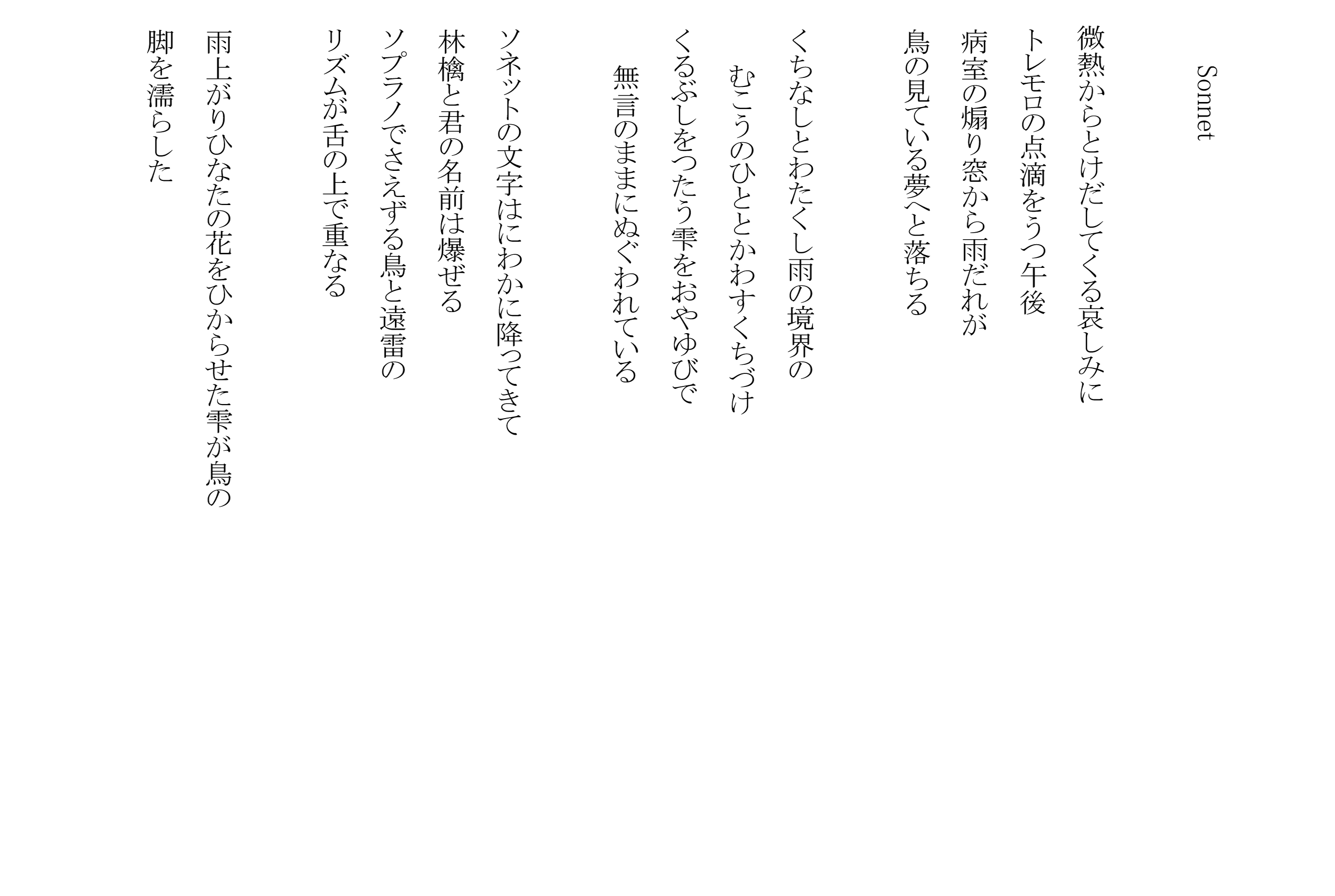

Sonnet

微熱からとけだしてくる哀しみに

トレモロの点滴をうつ午後

病室の煽り窓から雨だれが

鳥の見ている夢へと落ちる

くちなしとわたくし雨の境界の

むこうのひととかわすくちづけ

くるぶしをつたう雫をおやゆびで

無言のままにぬぐわれている

ソネットの文字はにわかに降ってきて

林檎と君の名前は爆ぜる

ソプラノでさえずる鳥と遠雷の

リズムが舌の上で重なる

雨上がりひなたの花をひからせた雫が鳥の

脚を濡らした