42.父母や青杉の幹かくれあふ

「隠れあふ」というのは、青杉が重なり合い、青杉が青杉に隠れているということなのか。杉の木と木の間に父と母の幻影をみたというのだろうか。

ルネ・マグリットの絵画『白紙委任状』(原題- Le Blanc-Seing )を思い浮かべる。まさしく敏雄の俳句の投影のようである。

「目に見えるものはいつも別の見えるものを隠している」

「馬上の女性は木を隠し、木は馬上の女性を隠す。しかし私たちの思考は見えるものと見えないものの両方があることを知覚している。思考を目に見えるものにするために私は絵を利用する」-ルネ・マグリット

見えているようで見えていない世界、思考が螺旋のようになっていく敏雄の俳句。思考は17文字の中から広がり読者の脳裏に絵を描きだす。

父母。42句目にして同時に出て来る父と母。われよりはるか遠いところにいる。そして見えるような見えないような。われの中にあるチチハハ。

ちーちーはーはー。杉林の中で遭難したような気になる。新緑の山に足を踏み入れると杉の香りに誘われて自分のルーツがそこにあるようだ。村はすでに消えた。眞神の山の杉の木は青くそして昏く、奈落という死の淵がいつもその脇にある。鳥の声がする。

43.きなくさき蛾を野霞へ追い落す

2012年3月某日。快晴。

それは北関東、狼信仰の名残りある山。狼の狛犬、カラス天狗を確かめたく車を走らせた。途中には庚申塚や道祖神が山の懐のように路肩から手を伸ばすと届く位置にあった。川の流れる音だけがする。民家が幾つかあり茶畑の手入れをしている人が不思議そうに車を見送っていた。山道は意外にも奥の奥まで舗装され、「熊出没」の立て看板を幾つも通り過ぎた。この先に民家が無いという印のようにとうとう舗装が途切れた。ところどころに落石が散乱する道に突入し、山側には伐採された杉の木がばらばらに横たわり崩れてきそうだった。突然とうっそうとした杉林が道幅を暗くしている。右は谷。奈落は深く明るく落ちて行くにはあまりに晴れていた。その時点で町に引き戻ろうと足をすくめ出直すことにした。あの時、蛾を見なかったことが幸いしたのだろうか。

◆

「きなくさき」という措辞により、物騒なことが起こりそうな気配をもつ蛾である。

日本では、古来、蝶と蛾の区別はなく、かつては、かはひらこ、ひひる、ひむしなどと大和言葉で呼ばれていた。蝶と蛾の区別は、英語圏の博物学の導入により”butterfly”と”moth”の分類法が日本語に導入されたらしいことに依るらしい。蛾類学会の生物学上の分類は、昼間の環境に特化して飛翔力の鋭敏な一群を蝶と呼び、それ以外のものを蛾と呼んでいる。

蝶や蛾は、蛹(さなぎ)から飛び出してくるので、人間の体から抜け出る霊魂と同じように考え、あの世(常世)とこの世(現世)を行き来する吉と不吉との両面から意識されていた。「日本書紀」には虫神として祭られ「常世(とこよ)の神」と表現されている。蛾は特に嫌われ者という扱いではない。

この句で意識するのは、「常世」そして、追い落とすという措辞から「奈落」の世界が考えられる。40句目の「夕より白き捨蚕を飼ひにける

」41句目の「あまたたび絹繭あまた死にゆけり

」の繋がりを考えると、養蚕の神として「おしら様」と崇められもする蚕が、今度は、蛾となって野霞の奈落へ追いやられ、嫌われもの扱いのように読める。小さな共同体の中のいじめのようにも思える。いわゆる村社会である。

馴染みの人々も老いて死に、かつての家族は都会へ移り住み、村から人が消え廃屋となった家々が残る。どこか時間が止ったような世界は、時間軸のない常世の世界という映り方。再び、阿部公房の『砂の女』の世界へ入ったような、主人公の男も昆虫採集の途中で穴に落ちた。人は、時間軸のない世界へ興味をもつ。

この句の常世と思える世界は、奈落なのである。時間軸のない奈落。

39句目「真綿ぐるみのほぞの緒や燃えてなし

」から時間軸が停まったような句が多くなる。

しばらく、読者はその停滞した時空を読者は浮遊していく。

44. 箸の木や伐り倒されて横たはる

「横たはる」と言っているだけで何も主張していない句。しかし読者は何故か、その先に眼をむける。それは書かれていないものを読もうとする俳句だからだろうか。

「伐り倒されて」の受動する措辞。倒されるのは箸の意志ではなく、人の意志がそこにあるということだろう。そして「横たはる」という人を想像させる擬人化に近い表現からだろう。殺されて横たわっている箸の木という生き物。死者が横たわるように描かれているのではないかと読む。

掲句が収録された『眞神』上梓の時代は「エコロジー」という言葉が定着していない時代である。「箸の木」は消費されるために倒される。『眞神』上梓の頃にインドネシアで日本の割り箸の木となる木が伐採されて山が枯れている写真をみた。おそらくその頃から箸をとりまく環境問題が論議されてきたのだと振り返る。現在『眞神』上梓から38年経過した。箸の木の伐採が本当に環境破壊を引き起こしているのかどうかは、論議が繰り広げられる難しい問題となっている。

日本に箸が入ってきたのは、弥生時代の末期。その当時の箸は、「折箸」という、細く削った一本の竹をピンセットのように折り曲げた形であり、一般人の用途ではなく、神様が使う神器、または天皇だけが使うことを許されたものだった。7世紀の初め、中国での箸の使用について遣隋使から報告を受けた聖徳太子が朝廷の人々に箸の食事作法を習わせ日本での食事に箸を使う風習が始まったらしい。「古事記」にも箸が登場する。敏雄の生れ育った八王子・高尾山の飯盛杉は地面に刺された箸が根付いて大木や神木になったとする箸立伝説が残っている。

切り倒され横たわっている箸の木を想像し、お箸の国について考える。いただきますとごちそうさまが言えることに感謝し、箸をもつ指先から箸の木たちの魂を感じ取りたいと思う句だ。

45. さかしまにとまる蝉なし天動く

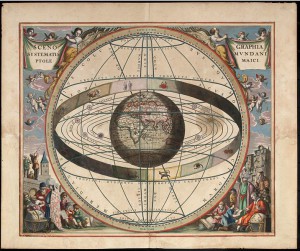

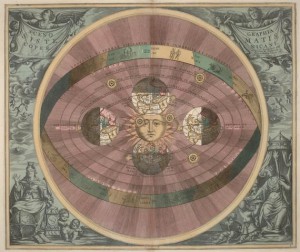

確かに蝉は逆様には留まらない。コペルニクスは、地球が動くとし、敏雄は天が動くと詠んだ。

ここで俳句の躍動を感じるのは、「なし」といって「動く」となることだろう。このような当たり前の事実に基づく句が好きだ。事実は動かない。けれど、天が動くのである。このような技を身に着けたい。「俳道」という言葉があるのならば、その道に精進したい。

ここでの天動というのはピタと木にとまった蝉を中心に天が動いていく風景が見えてくる。天動説(全ての天体が地球の周りを公転しているとする説)の意味に少し近いようなことも考えるけれど、それはジコチューの世のことも言っているのかとも推察したりする。

「さかしまにとまる蝉」がもしあったとしたら、どうなっているのだろうか。そしたら、「地」が動くのかもしれない。確かに「地」が動いたら、「ビックリハウス」(遊園地にあるアトラクション)になるのかもしれない。そんなことを考える句。地動説(地球が動いている、という学説。)は確かに正しいが、さかしまにとまる蝉は、間違えていると脳が考える。

事実は動かないのである。それは江戸俳諧を身に着けた敏雄ならではの俳技だ。

今迄の鑑賞句を振り返り、三橋敏雄は秀才にして多作。ありとあらゆる方法、全く意外な取り合わせに遭遇するばかりだ。

江戸に花咲き、今も生き残る俳句、現代の俳句として引き継いだ三橋敏雄の功績が賞されることに同意する。