48. 野を蹴って三尺高し父の琵琶歌

誤読その1.

三尺高いのは父の琵琶歌の声のトーン、あまりに甲高い琵琶歌のため、われは家にいられなくなり心乱れて「野を蹴って」みるが耳の奥にいつまでも父の高音域の琵琶歌が聴こえる。しかし、唄方・杵屋三七郎に尋ねると、邦楽で音階調子を「尺」で表現することはないらしい。

誤読その2.

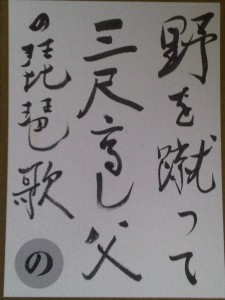

下図は『三橋敏雄俳句カルタ』(読札:三橋敏雄/イラストレーション:ナムーラミチヨ)の読札と絵札である。

『眞神』の世界観を表す構図があるように思え絵札を凝視する。この絵がこの句の全てなのではないか。読札も絵札も、見る側に寡黙でありつづける。評論や鑑賞などは敏雄にとり無意味なのではないだろうかと無力さに打ちひしがれる。

絵を観て思う。まず、三層の構図。野/空中/琵琶を奏でながらの父の素足。上五・中七・下五の下から上へあがって行く構図。エイヤー!と野を蹴りあげ、ベンベンベン~と琵琶の音色と悲しみが響き渡る野という空間、それを観ている「われ」がいる野、われが感じる空気、音、父の存在・・・句が作りだす空間を絵札から体験した。そして絵札の中心を占めているのは、「空」(くう)、大きな空間であることに気づく。

絵から句に戻る。

野を蹴って

三尺高し

父の琵琶歌

三尺は約90㎝。「三尺去って師の影を踏まず」のことわざがある。三尺高いのは、父の存在そのもの、父と自分(われ)との距離。野という茫茫とした空間にただ茫然と立つわれ。空(くう)に広がる琵琶の低い弦の音、世の無常を歌う父。

なぜ三尺分「高し」なのか。そこに影を踏めない父の存在の高さがある。「高い」という表現に、「高笑い」「高楊枝」「高圧的」など、自分よりも相手が高いという意味合いがあり、そこに昔ながらの家督としての父の威厳が直結してくる。「父」は常に高い位置にいる。その父を表現するに敏雄にとって「琵琶歌」が直結したのだろう。ナムーラさんの描く「野」には父の足の影は全く描かれていない。父という存在の空虚という音に託したのだ。

敏雄の観念が弧を描いているようだ。誰もいない野で見た幻想の世界なのかもしれない。しかし、その観念は「野を蹴る」という力強いリアルな表現を得て、確信を得ている。蹴って飛びあがったからこそ琵琶歌が三尺高いところから聞こえてくるというリアリティ。観念をリアルに変え、原因と結果の相関関係がまさに弧を描いてみえる。

野にでれば、父がいる。

野に打込まれた杭に父を投影する。父が登場するわれの立ち位置は野である。『眞神』における父の存在。

更に何故、字余りにしてまで「父の琵琶歌」を書いたのか。

鐘消えて花の香は撞く夕べかな 芭蕉

The temple bell stops –

but the sound keeps coming

out of the flowers.

BASHO (translated by Robert Bly)

芭蕉句はアメリカ人ピアニスト、グレン・グールドの関連書籍の扉に引用されていた。

(『グレン・グールドは語る』グレン・グールド/ジョナサン・コット/ちくま学芸文庫)

漱石自身が俳句的小説と評する『草枕』に心酔した音楽家・グレン・グルードの眼を通し、上記の芭蕉の句が音を奏でる哲学的意味をもつように読める。音はせずとも鳴り続く、耳の奥で。搗きつづけるのは、空虚そのものであり、音は心の中にあるもの、というように読める。テーマ「音」の論考ですでに敏雄句から実際の音が聴こえてこないこと、音がミュートになっていることを述べたが、芭蕉に通じていることを改めて思う。この芭蕉句は、敏雄の「野を蹴って」の句そのものではないだろうか。何もない野に「父の琵琶歌」が響き渡る。荒涼とした野に広がるものは、まさに空(=空虚)であり、父の琵琶歌が心の空虚をつき続けているということというように読めてくる。「父の琵琶歌」でなければ、つけない空虚なのである。

敏雄直筆の読札に掌を置き、様々に位置を変えながら読んでみる。

「野」-「琵琶歌」/野に出てこそ聴こえる琵琶歌

「蹴る」-「高し」/蹴ったので高い 原因と結果

「三尺」―「父」/ 常に三尺高い父の存在

「父」-「琵琶歌」/父だけが歌う琵琶歌

「野」-「父」/ 野に出れば父がいる

実際の言葉があらゆる相関性をもちこの句が躍動的に廻っているように見えてくる。読札から不思議な空転体験をしているようだ。

敏雄の父親は実際に琵琶歌を歌い、その歌声は高い音程であったと敏雄が話していたと伺ったことがある。「父の琵琶歌」のキーが高いと感じた第一印象はそう外れていない。それは敏雄の句作の動機付が作者に伝わったということだろう。

敏雄の句は、回転する。まるでそれは、コンセプチャルアートのインスタレーションの中にいるような、「言葉の世界の体感」を感じ得ることができる。

絵を描くこと、言葉を紡ぐこと、詩を書くこと・・・何かを作ろうとする作り手の動機と、実際のリアルであることの誤差を幾重にも頭の中で線を引きなおし描きなおしていく。読者に解ってもらうことなどどうでもよく(読者に迎合する意味)、言葉がぐるぐると繋がりを持ち、手を結んでいた。

ナムーラさんが実際に48枚の絵札を描きあげた制作期間はたった半年だったという。おそるべき集中力。この句が48句目であることも何かの縁のように思えた。まさに48句目にして、ようやく登山道入口に辿いたところだろうか。この地点から未だ『眞神』の山は、高く険しく崖のように聳え立ってみえる。

『眞神』神社にて入山の禊の御払いをし息を落ち着かせたい。