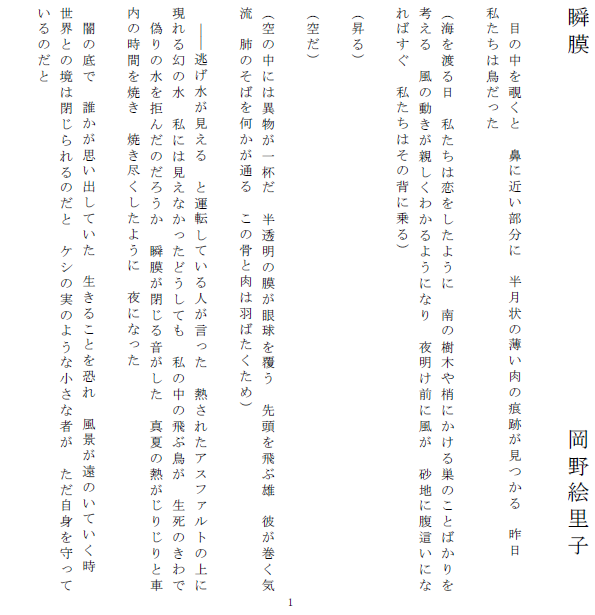

瞬膜 岡野絵里子

目の中を覗くと 鼻に近い部分に 半月状の薄い肉の痕跡が見つかる 昨日

私たちは鳥だった

(海を渡る日 私たちは恋をしたように 南の樹木や梢にかける巣のことばかりを考える 風の動きが親しくわかるようになり 夜明け前に風が 砂地に腹這いになればすぐ 私たちはその背に乗る)

(昇る)

(空だ)

(空の中には異物が一杯だ 半透明の膜が眼球を覆う 先頭を飛ぶ雄 彼が巻く気流 肺のそばを何かが通る この骨と肉は羽ばたくため)

——逃げ水が見える と運転している人が言った 熱されたアスファルトの上に現れる幻の水 私には見えなかったどうしても 私の中の飛ぶ鳥が 生死のきわで 偽りの水を拒んだのだろうか 瞬膜が閉じる音がした 真夏の熱がじりじりと車内の時間を焼き 焼き尽くしたように 夜になった

闇の底で 誰かが思い出していた 生きることを恐れ 風景が遠のいていく時

世界との境は閉じられるのだと ケシの実のような小さな者が ただ自身を守っているのだと

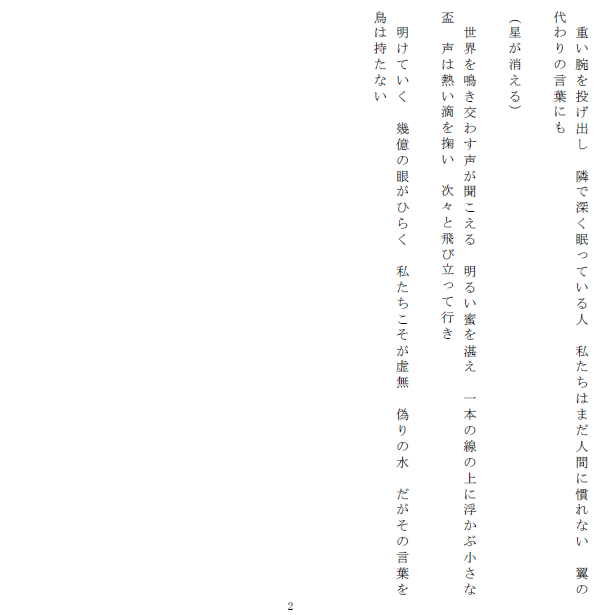

重い腕を投げ出し 隣で深く眠っている人 私たちはまだ人間に慣れない 翼の代わりの言葉にも

(星が消える)

世界を鳴き交わす声が聞こえる 明るい蜜を湛え 一本の線の上に浮かぶ小さな盃 声は熱い滴を掬い 次々と飛び立って行き

明けていく 幾億の眼がひらく 私たちこそが虚無 偽りの水 だがその言葉を鳥は持たない