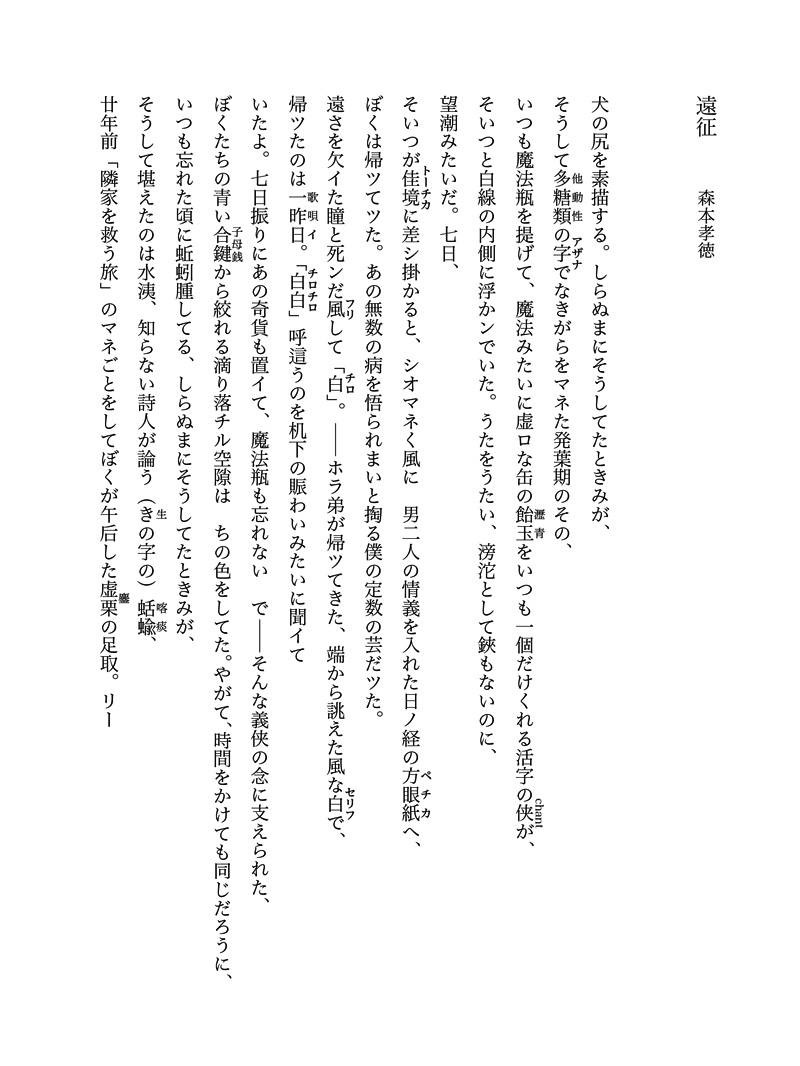

遠征 森本孝徳

犬の尻を素描する。しらぬまにそうしてたときみが、

そうして

いつも魔法瓶を提げて、魔法みたいに虚ロな缶の

そいつと白線の内側に浮かンでいた。うたをうたい、滂沱として鋏もないのに、

望潮みたいだ。七日、

そいつが

ぼくは帰ツてツた。あの無数の病を悟られまいと掏る僕の定数の芸だツた。

遠さを欠イた瞳と死ンだ

帰ツたのは

いたよ。七日振りにあの奇貨も置イて、魔法瓶も忘れない で――そんな義侠の念に支えられた、

ぼくたちの青い

いつも忘れた頃に蚯蚓腫してる、しらぬまにそうしてたときみが、

そうして堪えたのは水洟、知らない詩人が論う(

廿年前「隣家を救う旅」のマネごとをしてぼくが午后した