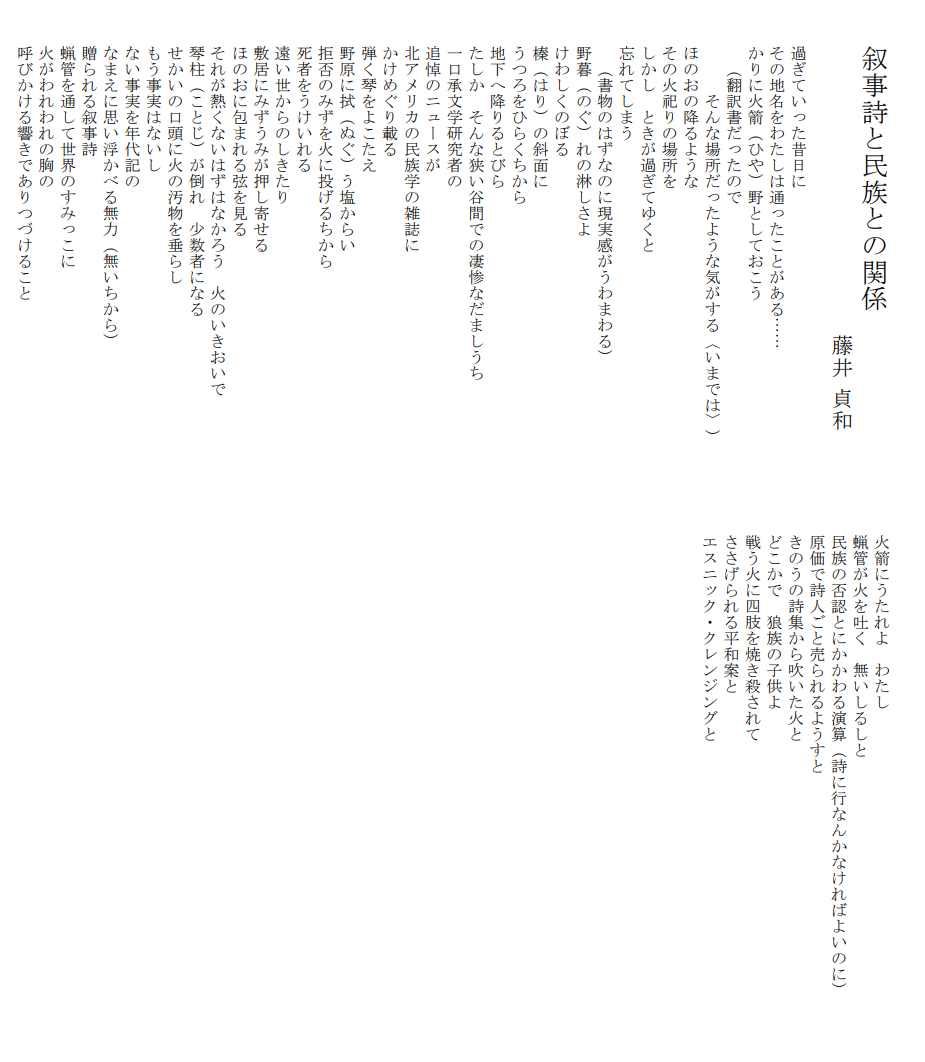

叙事詩と民族との関係 藤井 貞和

過ぎていった昔日に

その地名をわたしは通ったことがある……

かりに火箭(ひや)野としておこう

(翻訳書だったので

そんな場所だったような気がする〈いまでは〉)

ほのおの降るような

その火祀りの場所を

しかし ときが過ぎてゆくと

忘れてしまう

(書物のはずなのに現実感がうわまわる)

野暮(のぐ)れの淋しさよ

けわしくのぼる

榛(はり)の斜面に

うつろをひらくちから

地下へ降りるとびら

たしか そんな狭い谷間での凄惨なだましうち

一口承文学研究者の

追悼のニュースが

北アメリカの民族学の雑誌に

かけめぐり載る

弾く琴をよこたえ

野原に拭(ぬぐ)う塩からい

拒否のみずを火に投げるちから

死者をうけいれる

遠い世からのしきたり

敷居にみずうみが押し寄せる

ほのおに包まれる弦を見る

それが熱くないはずはなかろう 火のいきおいで

琴柱(ことじ)が倒れ 少数者になる

せかいの口頭に火の汚物を垂らし

もう事実はないし

ない事実を年代記の

なまえに思い浮かべる無力(無いちから)

贈られる叙事詩

蝋管を通して世界のすみっこに

火がわれわれの胸の

呼びかける響きでありつづけること

火箭にうたれよ わたし

蝋管が火を吐く 無いしるしと

民族の否認とにかかわる演算(詩に行なんかなければよいのに)

原価で詩人ごと売られるようすと

きのうの詩集から吹いた火と

どこかで 狼族の子供よ

戦う火に四肢を焼き殺されて

ささげられる平和案と

エスニック・クレンジングと